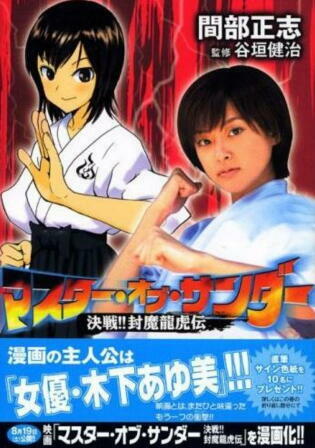

マスター・オブ・サンダー 決戦!!封魔龍虎伝(2006年、日活)

マスター・オブ・サンダー 決戦!!封魔龍虎伝(2006年、日活)

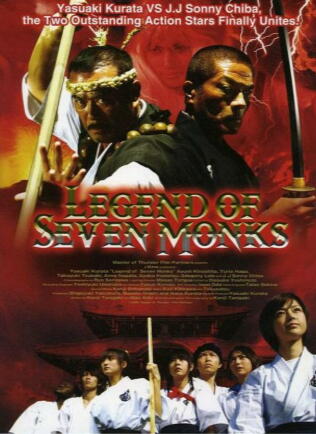

テーマはサブタイトルにあるように決戦!!封魔龍虎伝となっている。この場合の龍虎というの倉田保昭と千葉真一を指すことはポスターの面積どおりで、誰の目にも明らかである。両御大が平安時代から続く悪霊を封じ込めるために重い腰を上げるという話だ。いつものように重々しく脂ぎっているのは千葉御大、倉田御大はアイドルたちに囲まれ鼻の下を伸ばしながら、軽妙洒脱な枯れた芝居を見せている。

この両御大を向こうに回して、悪の親玉を演じるのは「川浜一のワル」(スクールウォーズ)と言われた松村雄基だが、彼の力不足を嘆いてはいけない。両御大を向こうに回してがっぷり四つに渡り合える悪役俳優なんて、今の日本には存在しない。仲代達矢や佐藤慶、役柄から言えば陰陽師こと野村万斎くらいであろう。永遠の不良・松村雄基は頑張ったといっていい。美術に予算をかけたり、重厚な参謀役の役者さえ揃えていたりすれば、悪霊軍団の長として、少なくとも窪塚洋介(平成・魔界転生)には負けていない首魁ぶりだった。松村の演技には狂気だけの窪塚にはない折り目正しさがある。大映テレビで積んだ修行は伊達ではない。

アイドルたちも御大たち同様、極力スタントを使わない姿勢は評価できるが、そもそもアクションの濃度が御大に比べれば薄すぎる。油絵とパステル画では比較にならないので、公開当時のキャッチコピーである「伝承」は空念仏に終わってしまった。

巻き込まれ型のジェットローラーコースター・ムービーは私の最も支持する分野である。あれよあれよという間に話がスケールアップしていくような映画は大好きだ。そういう意味でマスサンは悪くない。決してスケールが大きくなるわけではないが、仲間を募って鬼退治をするという骨格は単純明快で、その目的のためだけに物語が進んでいくので、小気味いい。ただし、この手の映画はテンポアップのために脚本を切り詰めてしまうので、表現不足や不整合を生じやすい。本作もその轍を踏んでいる。

冒頭の悪鬼(中村浩二)の150人組み手は見ごたえがあった。地獄極楽丸(高島政弘)や柳生十兵衛(松方弘樹)のワンカット50人斬り。ワンカットではないものではデカマスターの100人斬りやあずみ(上戸彩)の200人斬り(かなり怪しい)があるが、ワンカット150人組み手というのは本邦初である。本当に150人をぶちのめしたかどうかはわからないが、とにかく大したものである。その中にきちんとヒロインであるアユミ(木下あゆ美)が写りこんでいるのも見事だった。ほとんどノーギャラに近いようなスタントマンたちが大挙して出演。映画製作は気合だという思いをひしひしと感じさせる。日本文化を局面で支えているのはどのジャンルでも、こういうアクション・バカな人たちの情熱であるらしいが、それはつまり日本の現場の貧しさを証明するものなのだろう。

三十六年前に悪霊封じに成功した若き僧たちは源流(千葉真一)と三徳(倉田保昭)を残して山寺・桔梗院を降りた。下山の理由が明かされない。封印に成功したので、五人は何かあったら連絡してくれとばかりに寺を出たようだ。この封印に成功した七人を寺では「桔梗院・青龍の七人衆」と呼んだらしい。桔梗院に残った二人は修行三昧の日々を送りつつ、封印を守っていた。ところが源流の妹・美央(長谷部瞳)が三徳と結婚し、寺に同居するようになってから、悲劇が起こる。美央は死に、源流もそれが原因で寺を離れる。その後、一人となった三徳の指揮の元、桔梗院の僧たちにより密かに鬼封じの法は行われ続けてきたが、悪霊は次第に力を蓄え復活しつつあった。

完全に封印を破り、この世を冥界に落としこめようとする悪霊たちを鎮めるためには、再び鬼封じの呪法を施さなくてはならない。しかし三徳が派遣した桔梗院の僧たちは封印に失敗し、壊滅し、寺には戦える者たちがいなくなってしまう。150人の僧たちが死んだのか、大怪我を負っただけなのかは不明である。彼らの症状については一切不問。映画の世界では忘れ去られてしまう。思えば強引な滑り出しである。とはいえ、この危機に「桔梗院・青龍の七人衆」の力を伝承したものたちを新たに探し出そうと山を降りるのが、本編の主人公(?)であるアユミ(木下あゆ美)なのだ。

アユミが七人衆を探しに浅草へ行くといきなり二人のメンバーと邂逅する。ヤンキー娘(永田杏奈)とメガネ娘(芳賀優里亜)という二人のキャラ立ちがはっきりしていて、実にわかりやすい。そもそも二人が祖父の縁で親友同士というのは手抜きともいえない設定なので、整合性はある。とはいえ、残りのメンバーに秋葉原であっさりと出会ってしまうのは、これこそがアユミの持つ「能力」なのだが、あまりにもご都合主義に見えなくはない。尚、ビーナス(小松彩夏)の回し蹴りは吹き替えが目立つので困る。これでは80年代のスケバン刑事である。

ちなみにメイド喫茶のシーンで、メイドコスプレ中のビーナスに群がる連中の中に、オタク(平中功治)がいるのは不自然である。メイドコスプレに弱いからといって、従妹のコスプレに群がっているというのはあまりにも変態だが、思えばこれも本編の伏線だったのだろうか(「従妹萌え」?)。若手アイドルたちのゆるい青春ドラマがテンポ良く進む。

ここに大いなる謎が生まれる。この七人が何故「新・青龍の七人衆」たりえるのかである。ブレード(椿隆之)とメガネとヤンキーはその子孫である。アポロは子孫ではなくて弟子だ。ビーナスとオタクは同じ血を引いているいとこ同士。アユミを除く六人の中には青龍の七人衆のDNAは四人分しかない。血脈よりも教えを受けたことが大切であるとするならば、そもそもこのメンバーに鬼封じの法を継承している者は一人もいない。全くのド素人集団に過ぎないのだ。アポロ(アドゴニー・ロロ)にいたっては師匠を追ってアフリカから日本へ来たというものの、日本で格闘技の修行を積んだ様子はない。事実、アユミにドラム缶ごと蹴飛ばされているくらいなのだ。

六人を揃えた段階で「七人ゲットだ!」とヤンキーが喜ぶのだが、いつの間にかアユミも七人集の一人に数えられてしまっている。この段階ではアユミは自分が源流の孫であることを知らないはずである。第一、三徳のDNAを継ぐものが存在していない。となると「青龍の七人衆」の一人は三徳自身ということになってしまう。だが、これは脚本の上での不整合だろう。アユミが一人で二人分。ビーナスとオタクは二人で一人分。そういう計算なのかもしれないが、映画の中ではあくまでも「新・青龍の七人衆」が集まったことになっている。では、その実力を見てみよう。

劇場映画版 |

能力 |

得意技 / 特記事項 |

アユミ(アユミ) |

予感 |

スコーピオンキック / 車にはねられても大丈夫 |

ヤンキー(アンナ) |

ケンカ バイク |

三節棍 ドロップキック / フランケンシュタイナー |

メガネ(ミカ) |

お勉強 |

シャーペン脳天串刺し / メガネっ娘 |

アポロ(アポロ) |

博打 |

おいちょかぶ 正座 / 変な外人 |

ビーナス(カオリ) |

コスプレ |

変身(軽業?) 回し蹴り / お仕置き |

ブレード(トオル) |

動体視力 ナンパ |

自転車の曲乗り(?) / ポリバケツの蓋投げ |

オタク(コースケ) |

水鉄砲(?) |

フィギア収集 縄跳び / メイド萌え |

少なくとも、これでは七人の強者が結集したとは言えない。とはいえ七人を相手に三徳がのんびりと修行を開始する。まるで高校の運動部が合宿しているみたいだ。孫に囲まれて実に三徳も楽しそうといった雰囲気が漂う。そんな仲で三徳と源流の邂逅のシーンが脂汗混じりたっぷりと演じられるが、見事に若手の芝居とかみ合っていない。若手たちからは血と汗と涙が滴るような熱気が感じられないのである。御大たちとのギャップがあり過ぎる。最初はそれでも良いのだが、最終的には御大たちに追いつくことこそが作劇の主題のはずである。それを御大にマル投げしてしまった点が実に惜しまれる。

さてクライマックスの五重塔決戦である。若手のアクションも売りのはずなのだが、見終わってみるとほとんどアクションしていない。アユミとヤンキーは頑張ってはいたものの、他の連中にほとんど見せ場がない。ブレードは子供たちに翻弄されるだけ。オタクはメガネと縄跳びしただけ。アポロは行方不明。男たちはその程度で、ビーナスは決めポーズを披露しただけだ。

アクションというよりも演出のミスが、そもそも五重塔決戦には濃厚だ。アユミたちの目的は篁に拉致された三徳を奪回して、鬼封じの法を行ってもらうというものだった。七人が五重塔に潜入し壁を突破するごとに一人、また一人と斃れていく。この黄金パターンを敢えて崩している。潜入と同時にバラバラになり、それきりである。各個奮闘といいたいが、もたもたしているうちに最終決戦が終わってしまう。最終決戦に間に合うのがリーダーのアユミだけというのは定石通りではあるが、他の仲間の犠牲を振り切ってたどり着いたという感は少ない。一番の盛り上げどころを、すべて源流と三徳の一騎打ちに持っていかれてしまい、ここではアユミたちの奮戦は意味を失っている。作劇上かなり問題がある。これがテンポ優先の香港流演出というのならば大いに疑問である。

映画とは別に本作にはコミカライズ版が存在するのだが、ストーリー的にはコミックのほうがまとまりがあり、七人の若者の設定もしっかりしている。コミック版における白眉は、新体操のリボンのようなものを操ってスパイダーマンのようにビル街を飛び交うビーナスに対して、飛軽功で空を飛ぶアユミが戦いを挑むという空中戦だ。仲間になるのは互いの拳を合わせてからという少年ジャンプの王道パターン。「七人の侍」に通じる勇者集結のシェークェンスはぜひとも映画の中で描いて欲しいシーンだった。

コミック版 |

能力 |

得意技 / 特記事項 |

アユミ |

桔梗院拳法 |

察気法 飛軽功 癒傷術 / 木下あゆ美 |

ヤンキー |

桔梗院拳法 |

ケンカ 飛軽功 木刀 ライダーキック / 不良 |

メガネ |

桔梗院邪眼 |

飛軽功 メガネとったら萌え死に光線 / 地味 |

アポロ |

桔梗院拳法 |

踵落とし / 用心棒 |

ビーナス |

桔梗院拳法 |

布拳術 浮夢術 竜巻布棒術 / ボッタクリ |

ブレード |

桔梗院邪眼 |

邪眼力 バクチ / 歌のお兄さん |

オタク |

桔梗院体術 |

熊嵐 絶対防御モード / 自称アキバキング |

五重塔決戦は一階の狗神少年団との対決の舞台からしていただけない。昼なのか、夜なのか、どのくらいの広さなのかがさっぱりわからない。場の空気が伝わらないと戦いの緊張感が沸かない。子役たちの演技や演舞はよいとして、アングル、照明、どれをとっても平板で工夫が足りない。第一、青龍の七人衆側になんらアクション的、見せ場がないのだ。 ビーナスやブレードが「ここは私たちに任せて、先に行きなさい。」と叫ぶわけなのだが、悲壮感が感じられない。ビーナスの変身もゆるいギャグなのはわかるが、無意味すぎる。アポロもどっかへ消えてしまった。

1階から五重塔を上に昇っていくのではなく、逆に地下に落ちるというのはアイディアとしてはよい。要するに「死亡遊戯」のパロディなのだから、こういう外し方は悪くない。しかし、五重塔の地下が高崎市阿久津水処理センターの近代的な通路であるというのはあまりにも不自然きわまる。洞窟のセットを作れないなら、大谷あたりのロケで撮影するべきものだろう。あれでは五重塔を決戦場にしている意味がない。

天川美穂率いるヒンズーシスターズ戦。天川の緊張感のない脱力演技はねらい目としてはあたっている。雛形あきことマルシアみたいなゾンビ(キョンシー)が襲ってくるわけで、敵側はまあいい。ここで問題なのはひとえに伏線の力不足である。敵側の前フリとキョンシー封じのお札は伏線通りなのだが、重大な小道具としてのパチンコの伏線がない。尺の関係でカットされたのかもしれない。パチンコをいじっているシーンは入っているが、主軸の芝居の陰で演じられていて、普通に見たら絶対に分からない。水鉄砲やパチンコといったガジェットに強いオタクという設定なのかもしれないが、それは画面で事前に示しておくべきだ。何より、このシークェンスで問題だったのはオタクとメガネが二人きりにならねばならない必然がない点だ。友情や絆の部分で描写不足なのだ。オタクがメガネに惚れているのが理由だとしても、描写が不足だ。天川もすぐにどっかへ行ってしまうし、狗神少年団のその後と同じく、ヒンズーシスターズ戦も実に中途半端な印象を受ける。

アユミ&ヤンキー対悪鬼。150人組み手を行った悪鬼にしては女の子二人を相手にてこずっている印象。せめて行方知れずとなっていたアポロをここに投入するべきだったろう。とはいえ、ここでも登場する近代的な廊下は五重塔にはそぐわない。アユミがこける通路のパイプやスチールのドアはそもそも鬼封じの井戸に通じる道としては相応しくない。 この手の物語の場合は地下は迷宮となっていなければ盛り上がらないのだが、道に迷っている様子やトラップが全くない。どこかに案内図が掲示されていそうな近代ぶり。

ラストの三徳対源流のバトルはハイスピードに撮影されているが、これはジャッキー映画の手法だから、問題ない。様々の小道具を小出しに使って小気味よく見せてくれる。蝋燭や下駄や数珠と多彩だ。こういう細かいアイディアの連打は心地よい。途中にはさまれるアユミのアクションもショートに決まってよろしい。見所のスコーピオンキックがあっさりと決まってしまって、それ自体が売りでないことがわかるのも潔い。

ここでの人間の芝居やアクションには文句をつけようがない。しかし、問題は背景だ。あまりにも貧相なセット。仏像を並べただけのがらんとしたスタジオ。張りぼて感がありありの井戸。この井戸こそが封印されている冥界との入り口であるはずなのだが、威厳も神秘も全く感じられない。ベニヤ板と発泡スチロール製のセットみたいだ。まるでドリフのコントである。スタジオの地面があまりも平らで、地下室という感じがまるでしない。土に湿り気がなく、苔のひとつも生えてない。コンクリートの壁を照明でごまかしただけのセットでは貧しすぎる。大仏殿(真田広之の「伊賀忍法帖」)のような巨大なセットを組んでほしかった。これでは御大による渾身のアクションもデパートの屋上ステージでのアクションショーに見えてしまう。それを救っているのが彼らの芝居だけなのだ。映画として華のないこと夥しい。

五重塔は崩壊してしまい、メンバーの脱出劇は一切カット。エピローグではメンバーが私服に着替えまでしてしまっているので、数日後ということらしい。ちなみに別れの場所は五重塔を見渡す丘の上らしい。五重塔はお寺よりも当然山奥にあるはずだから、わざわざ山奥にみんなで出かけて、そこで別れるというのは腑に落ちない。ふもとまでは遠すぎる。戦いの場をもう一度見に来てもいいけど、別れるのなら、山の入り口であるお寺の山門あたりがしかるべき場所なので、ちと不合理。私服に着替えていることを気にしなければ、五重塔決戦の翌朝みたいな雰囲気だったりするので、流されてしまいがちでもある。それぞれが旅立つ別れのシーンをあっさりと1カットで済ませている。元々大作ではないのだから仕方がないが、ずいぶんと余韻のない終わりだ。オタクとビーナスは親戚だし、メガネとアンナは親友なのに、もうこれでお別れみたいな感じでバラバラに去っていくのも不自然ではある。でも、これからみんなで山を降りて同じバス停や駅を目指すはずなので、お別れでもないということか。しかしアユミまで去ってしまう。アユミは天涯孤独の身の上で、桔梗院こそが家のはずなのに、アユミはどこへ、何しに行ってしまうのか。戦い終わって戦士はそれぞれ旅立つということなのだろうが、雰囲気ですべて流してしまうのはいかがなものか。とはいえ、あれよあれよという間に92分の映画が終わる。

この映画の本物の主人公は源流である。この映画は源流と篁の映画なのだ。源流の心の乱れ、それが篁の心と同調したために、鬼封じ封印が綻び、篁は地上に復活した。それが三十六年前の悲劇である。この時は桔梗院の先代の住職が健在だったので、再び篁を冥界に追いやることが出来た。しかし、その際に源流の妹であり、三徳の妻である美央が命を落とす。源流は責任を感じて山を降りた。源流は自分の弟弟子である三徳に嫁いだ妹を愛していたのである。実の妹へ恋をしていたのだ。篁が怨霊となってしまったのも、自分の妹への愛からだった。敵味方二人の共通の趣味が「妹萌え」だったとはずいぶんとアキバ色が濃くて面白い。

篁がアユミを五重塔に招いたのは、アユミを源流の孫と見抜いたためだ。篁はアユミを餌に源流を誘い出そうとしたのだ。「妹萌え」同志として仲間にするつもりが、バトルになってしまったのだろう。『魔界転生』という映画で柳生十兵衛を欲した天草四郎のようなものだ。アユミたちは源流を釣るための餌であるから、本気で戦おうという気持ちは篁にはなかったのである。そう考えれば七人衆とのゆるい戦いぶりも腑に落ちる。

そもそも三徳自身も篁の狙いを予測していたに違いない。篁を倒せるのは源流しかいない。一ヶ月くらいの修行をしたアユミたちではどうにも太刀打ちはできないが、源流さえ引きずり出せば勝機があると三徳は踏んでいたのだ。かつての仲間の孫や弟子が犠牲になると知れば源流は結界を破って、五重塔までやって来ざる得ない。ましてその中に実の孫であるアユミまでいるのだから、尚更だ。だから、新・青龍の七人衆の実力がゼロでもよかったのである。彼らが必死に戦えば、それが源流の心を動かすことに繋がるからだ。

篁が五重塔の守りを子供やヒンズーシスターズといった連中に任せていたのは以上の理由のためである。悪鬼も本気でアユミたちと戦ったわけではない。ことが成就した後は配下に加える積りだったに違いない。バトルの末に首尾よく源流と合体した篁だったが、源流には妹を再生させようなどという迷いはなく、自らの邪恋とともに篁を葬ってしまった。篁は三途の川のほとりで彼を待つ「美央」と出会い、微笑を浮かべる。「美央」が篁の妹の生まれ変わりだったとは思えない。妹が尼僧姿なのは死者のイメージというよりも、男子禁制の聖女たるイメージだろう。彼女との再会を果たした篁は満足げに笑う。篁には「美央」が自分の妹に見えたのだろう。篁=源流だから、そう見えてしまっても不思議はない。 このシーンの篁は既に源流と同化している。満足していたのは篁と言うよりも、源流だったに違いない。

この映画は娯楽映画なのだから、以上のような禁断の愛の物語をわかりやすく、絵として動きのある芝居として表現しなくてはいけない。一枚の写真や登場人物の語りでそれを済ませるようでは映画という表現技法を選んだ甲斐がない。源流と篁の相似な関係を伏線として強く表現しなければならないのだが、残念ながらこの映画はそこに失敗している。ストーリー的に確かに明らかにされてはいる。源流が寺を去るシーンで、彼の妹に対する邪恋はきちんと告白されている。ラストの篁と源流の会話の伏線たりえている。しかし結局は「セリフ」で語られたに過ぎない。説明はされていても、表現はされていない。美央が三徳の世話を焼くのを横目で眺める源流のワンカットだけでは、表現不足である。妹の彼氏を見る兄の複雑な心境程度に受け取るのが普通の解釈であって、まさか兄が妹を異性として片思いしているという解釈まで観客に要求するのは無理と言うべきだ。その邪恋の複線が回収されるのがラストバトルの最後の一瞬なのだ。如何に千葉御大が大時代な名演技を見せようとも、台詞だけの芝居では観客の胸には迫らない。映画は説明ではなく、表現であらねばならないのだ。

源流の過去をきちんと物語らずして、ラストバトルは盛り上がらないのだ。ドラマのないアクションはただのスタントに留まる。それはただの曲芸に過ぎない。千葉VS倉田の華麗なアクションに人間味豊かなドラマを載せることが出来なかったのは、監督の責任である。あの戦いにおける倉田は篁に操られた完全な殺人機械(ロボット)であり、人間的な葛藤を失っている。二人の対決は親友同士の骨肉の争い足りえていない。監督はスタントを構築するだけが仕事なのでははなく、人間ドラマを演出することが仕事なのだ。映画を構成するすべての要素に魔法をかける力こそが監督の演出力なのだ。倉田御大が谷垣監督の技量を60点だと評価したのは正当な評価と言える。

さて、この映画における価値は究極のところ三つある。映画至上空前絶後の150人ワンカット組み手。倉田VS千葉のアクションスタントの実現。そして木下あゆ美と芳賀優里亜の魅力である。倉田VS千葉の映画として残ることだろうが、二人の若手女優の最も輝いている瞬間を封じ込めることにも成功している。 少林寺拳法風の道着を着込んでからの彼女たちの愛くるしさは未来永劫不変の輝きを持つものである。芳賀優里亜の女学生は珍しくないと思えるが、木下あゆ美が十代の素直な女性を演じるのは最初で最後と言っても良い。実に貴重なフィルムなのだ。